Texto publicado originalmente en Tiempos Nuevos, n. 20, 20 de mayo de 1934.

Los refranes: «La letra con sangre entra» y «Al hijo, cara de perro» van cayendo en desuso; pero todavía falta mucho hasta que se llegue al concepto educativo de que el castigo ni mejora ni educa, y que además desmoraliza a quien lo emplea y a quien lo recibe.

El respeto mutuo, base de toda organización social justa y equitativa, está reñido con el castigo, ya que no puede haber respeto donde hay imposición, ni donde se tiene que maltratar para conseguir lo que se desea. El maltrato aparta moralmente a las personas y, como una de las condiciones más esenciales para conseguir resultados beneficiosos en la educación es el conocimiento de las características del educando, resulta que el apartamiento moral del educador y el educando imposibilita todo resultado práctico.

No siendo la verdadera enseñanza una imposición de creencia determinada, como sucede en la religiosa, el principal factor es el niño y con su psicología hemos de contar, si no queremos un fracaso rotundo. Es, pues, indispensable ir directamente a la autoeducación y a la autodisciplina, si queremos que de la escuela salgan seres capaces de vivir de acuerdo consigo mismos y con los demás.

Enseñar al niño la física y las matemáticas es fácil si se tropieza con un ser inteligente; dejarlo por imposible, si es rudo, más fácil todavía; pero hacerle vivir su vida, acostumbrándolo a pensar y a resolverse sus problemas intelectuales y morales, es algo que cae de lleno dentro de la moderna pedagogía encargada de hacer hombres libres, capaces de serlo por sí y para sí, y también capaces de respetar la libertad ajena con el mismo tesón que están dispuestos a defender la suya.

El castigo desarrolla la hipocresía, muy extendida en las escuelas y en los hogares; el niño se acostumbra a que falta descubierta es falta castigada, y falta oculta es pasada por alto, e inmediatamente se forma su moral particular: la de engañar a los padres y maestros, a fin de parecer un buen chico, aunque no lo sea. Desde que el niño se acostumbra a la hipocresía, pierde la vergüenza moral de su propia conciencia o de su yo, si se prefiere esta palabra.

El valor ético de aquella sentencia de Martínez de la Rosa: «Teme más el que es bueno a su propio desprecio, que al ajeno» es letra muerta para estos niños que sólo ven el peligro en la palmeta o el encierro; seres que en el porvenir sacrificarán su dignidad y su personalidad, al parecer ajenas, y seguirán los caminos trillados, sin pensar que en ellos sacrifican su propia personalidad.

El castigo ha pesado como una losa de hierro sobre la humanidad desde tiempos inmemoriales. Innúmeras son las personas que no comprenden cómo una sociedad podría subsistir sin castigo y creen, algunos de buena fe, que sin cárceles aumentarían los crímenes, y sin azotes, los niños malos. Consecuencia es todo esto de la educación fundada en el castigo, que al anular la personalidad crea la abulia, que va desapareciendo merced a la reacción del individuo contra la imposición y de la colectividad contra el abuso de poder.

Todos los fanatismos y todos los prejuicios se han apoyado en el castigo: los señores de horca y cuchillo castigaron a los siervos que quisieron ser algo más que eso; las religiones, a los que las sometieron al libre examen, y los gobernantes a los que odiaron la tiranía. El desarrollo de la personalidad es aborrecido por todos los que quisieron y quieren imponer su voluntad, porque lo que no puede conseguirse por las buenas se consigue por las malas de seres más débiles que nosotros.

Y aquí entra la consecuencia más funesta del castigo: aprendiendo el niño, desde su más tierna edad, que el más fuerte abusa del más débil, es sencillísimo que germine en él la idea de que la cuestión más importante de la vida es poder sojuzgar a los demás, y viendo prácticamente triunfante la inmoralidad de que el hipócrita se libra del castigo, termina por ahogar cuanto de bueno podía haber surgido en él y desea encaramarse a la cucaña social a cualquier precio.

Triunfante y alabado el vicio, que sabe vestirse el ropaje de la virtud, se obtiene la desordenada sociedad presente, donde en nombre de la moral se cometen toda suerte de inmoralidades; donde se roba, mata y explota en nombre de absurdos más o menos legalizados, y donde hay hombres que tranquilamente maltratan a sus semejantes mientras puedan hacerlo impunemente. la cuestión primordial es eludir el castigo; carentes de una superación del yo personal, harán víctimas y más víctimas mientras la ley no caiga sobre ellos.

Otro de los peligros del castigo es la soplonería; el acusica, tan despreciable en teoría, campa y triunfa en las escuelas cuando el maestro quiere restablecer el orden a fuerza de palmeta; carente de vocación y de psicología, encuentra muy cómodo atender a la delación que le permite cumplir su obligación, en apariencia, sin multiplicar sus actividades, formando así esos caracteres soplones y rastreros que se encumbran a costa de la adulación, que comercian con los caídos y que no tienen escrúpulos en perder a un compañerito, siempre que ellos salgan gananciosos.

Habrá quien creerá que en esto hay algo de exageración, mas téngase en cuenta que todavía me he quedado corta, ya que la envidia, la crueldad y la mayor parte de los vicios sociales tienen su origen en el castigo, que encumbra al hipócrita y le enseña, a la práctica, que la misma distancia que hoy establece la palmeta entre él y el maestro, existirá mañana entre él, si sabe usar de la adulación, y un pobre diablo caído en desgracia de los poderosos.

Si las palabras son como las cerezas, que siempre salen enredadas unas con otras, las equivocaciones en la educación están tan ligadas unas con otras, que las cosas que, a primera vista, parecen insignificantes dan por resultado consecuencias funestas en un palzo más o menos largo.

No basta enseñar la ciencia, es preciso aprovecharla para el bien; no basta largar a los niños grandes discursos de moralidad, es preciso vivirla dentro de la escuela. El niño no es una materia dúctil que hemos de manejar a nuestro antojo para hacer de él lo que queramos: es una personalidad que ha de desarrollarse ella misma.

Lo que ayer tenían por verdadero ha resultado erróneo; la verdad de hoy puede ser la equivocación de mañana. Ayudemos al niño a ser su propio educador y habremos hecho verdadera obra social.

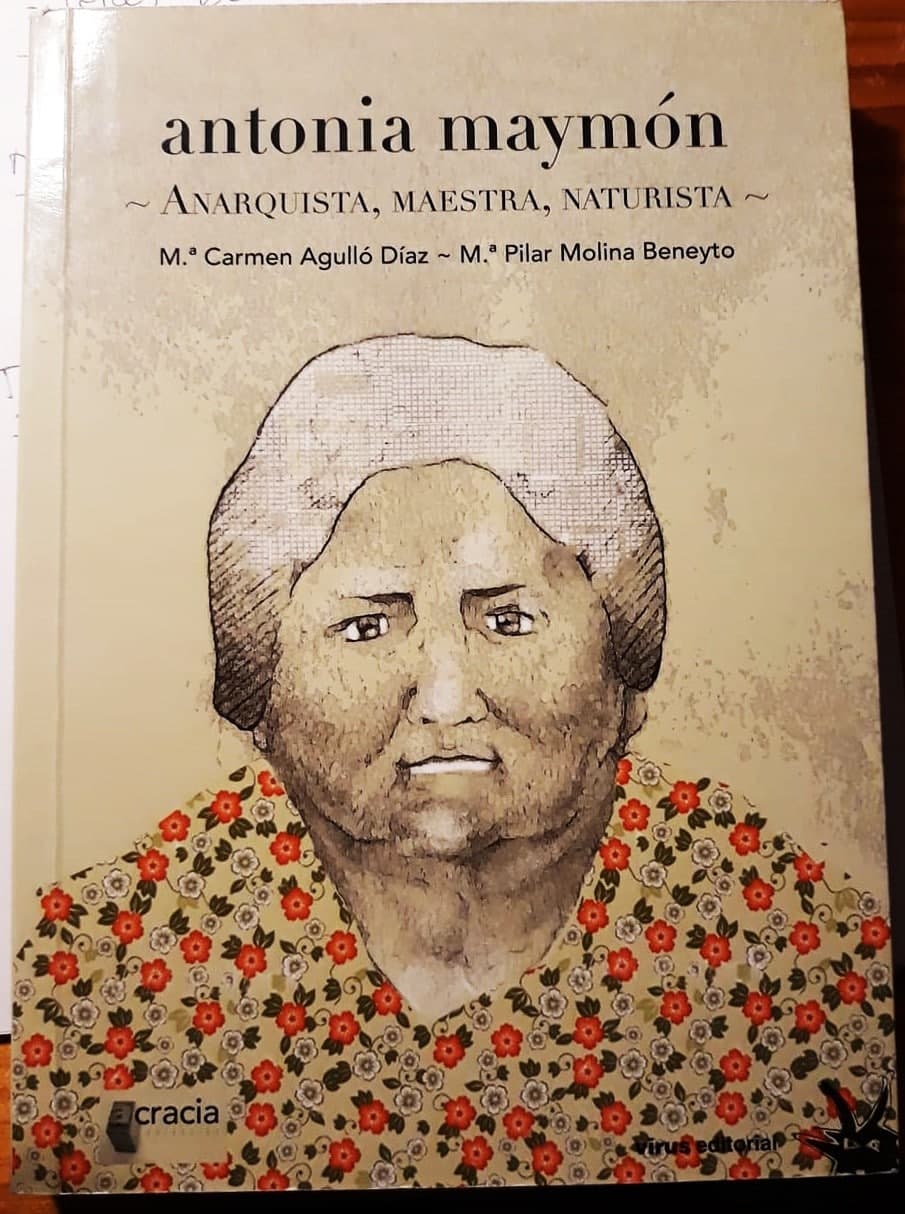

Texto y fotografía extraídos de:

Agulló Díaz, M.C.; Molina Beneyto, M.P. (2014). Antonia Maymón. Anarquista, maestra, naturistaAnarquista, naturista. Barcelona: Virus Editorial.. Editorial.